[st-kaiwa2]登録販売者が販売できる医薬品に制限はありますか?[/st-kaiwa2]

[st-kaiwa1 r]はい。あります![/st-kaiwa1]

[st-kaiwa1 r]現在 医薬品の分類は6つに分類されていますよ。[/st-kaiwa1]

[st-kaiwa2]えーっ そんなに複雑に分類されているんですか?[/st-kaiwa2]

[st-kaiwa1 r]そうなんです!そのうち登録販売者が販売できるのは3種類です。具体的には第2類医薬品・指定第2類医薬品・第3類医薬品ですね。[/st-kaiwa1]

[st-kaiwa1 r]細かく分類されていますが時代背景が分かると少し理解しやすくなるので解説していきますね。[/st-kaiwa1]

[st-kaiwa3]こんにちは!

今回の解説をしているBeken(beken77116525)といいます。

現在ドラッグストアで「店長」と「管理薬剤師」を兼任している現役薬剤師です。

現場経験も30年以上で登録販売者に関しては設立から見てきましたのでリアルな話ができると思います。[/st-kaiwa3]

初めて耳にする方には「何それ」ですよね?

実は医薬品の分類はもともとシンプルでした。

「登録販売者」資格ができたことやネット販売に対する法改正により複雑化してしまいました。

登録販売者をめざす方少しでも理解しやすいように、医薬品が分類された経緯を背景とともに解説します。

※医薬品のネット販売に関しては、「薬剤師」や「登録販売者」であれば可能なのではなく許可を得た有形の店舗があることが条件となります。詳しくはこちら。

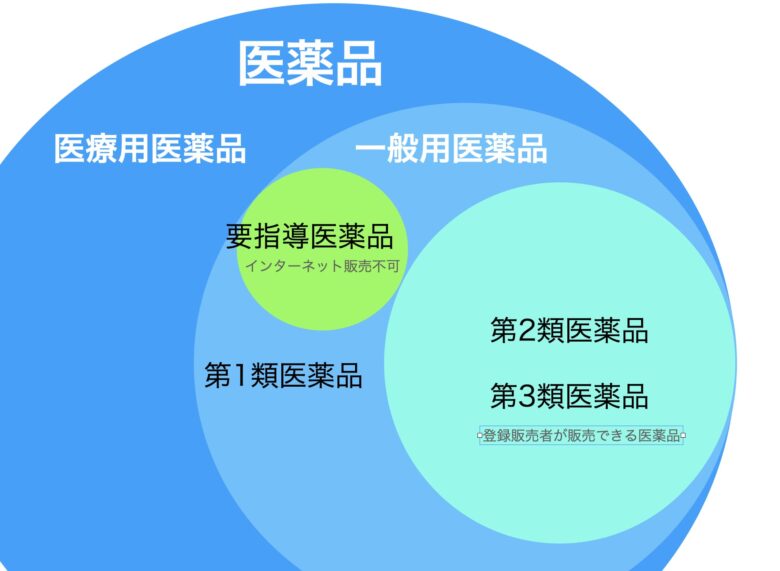

「医療用医薬品」と「一般用医薬品」

「医療用医薬品」と「一般用医薬品」

登録販売者資格が施行される以前に医薬品を販売できる資格は「薬剤師」と「薬種商」の2種類でした。

資格が2種類なので医薬品は「医療用医薬品」と「一般用医薬品」の2種類です。

医療用医薬品:処方箋に基づいて調剤する医薬品

一般用医薬品:ドラッグストアや薬店で処方箋なしで購入できる医薬品(=OTC医薬品、市販薬、大衆薬)

「医療用医薬品」は薬剤師のみが販売可能です。

薬種商は「一般用医薬品」(※指定医薬品以外)のほとんどを販売することができました。

※指定医薬品例:ファモチジン、ミノキシジル、ブテナフィンなど

「薬種商」とは

医薬品の販売資格で、難易度が高いこともあり一般用医薬品(指定医薬品以外)を販売することができました。

「薬種商」になるためには

・薬学部の家庭を修了したもの

・都道府県知事が行う試験に合格したもの(中卒以上で5年、高卒以上で3年の実務経験が必要)

「薬種商」と「一般販売業」が統合

2009年の薬事法改正により「薬種商」は廃止。

「登録販売者」へと集約されました。

「薬種商」は店舗に与えられる資格であるため「一般販売業」と「薬種商」は「店舗販売業」に統合されました。

「登録販売者」設立の背景

一般用医薬品は店舗に薬剤師がいなければ販売できません。

ところが薬剤師の数が足らず「薬剤師の不在問題」が多発していました。

一方で国は政府予算の大きな負担となっている保険医療費を抑制するためセルフメディケーション※を推進しました。

(※自分自身の健康に責任を持ち軽度な身体の不調は自分で手当てすること)

これらを背景に2009年の薬事法の改正により「登録販売者」が新設されました。

これに伴い販売できる医薬品の範囲を明確にする必要がありました。

一般用医薬品を副作用と相互作用の面から判断し新設されたのがリスク区分です。

リスクの高いものから順に第1類~第3類と区分がなされました。

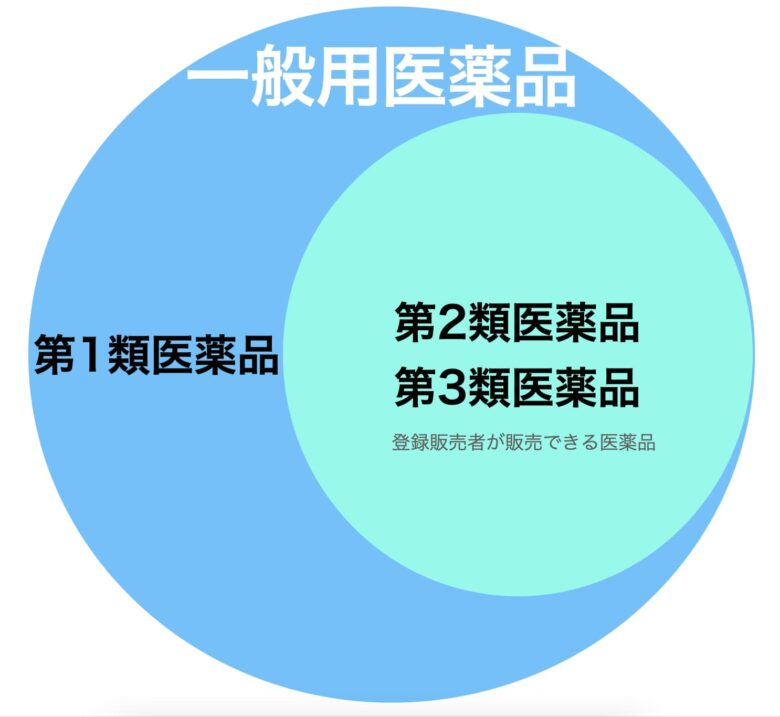

「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」

ドラッグストアや薬店で販売される薬品はリスクの高さに応じて「情報提供のあり方」「販売方法」「表示方法」が法律で定められています。

第1類医薬品

・薬剤師のみが販売可

・リスク高に分類される医薬品で特に注意を必要とする

・薬剤師による書面を用いた情報提供が義務

・インターネット販売可

第2類医薬品

・薬剤師、登録販売者が販売可

・リスク中に分類される医薬品で注意を要する医薬品に分類される

・情報提供は努力義務

・インターネット販売可

「指定第2類医薬品」

[st-kaiwa2]第2類医薬品の「2」の部分が◯や□で囲まれているのが指定第2類医薬品なんですね?[/st-kaiwa2]

[st-kaiwa1 r]少しややこしいですが第2類医薬品の中でも特に注意が必要な医薬品には追加ルールが設けられているんです[/st-kaiwa1]

・薬剤師、登録販売者が販売可

・第2類医薬品のうち特に注意を要する成分を含むもの

・患者さんの状況により情報提供の機会を増やすた目に情報提供施設から7m以内に陳列するルールを設けている

・「2」の部分を◯や□み区別する

・インターネット通販化

第3類医薬品

・薬剤師、登録販売者が販売可

・リスク低に分類される医薬品

・購入者の希望がなければ情報提供の義務はない

「要指導医薬品」

「要指導医薬品」が追加になった経緯

リスク区分が導入された際に第1類、第2類医薬品は対面販売を原則となっています。

この観点から厚生労働省は省令により実質一番リスクが少ない第3類医薬品のみインターネット販売を認めていました。

ところが反発した通販サイトの大手が第1類、第2類医薬品のネット販売許可を求めて厚生労働省を相手に訴訟を起こしました。

1審で敗訴したものの最高裁判所での判決で勝訴。

「省令は無効」との判決を下した結果一般用医薬品(第1類~第3類医薬品)のネット販売が可能となりました。

一方で医療用医薬品から市販薬に転用されたばかりの取り扱いに関して十分注意が必要な医薬品に対して「要指導医薬品」を設けました。

「要指導医薬品」

・薬剤師のみ販売可

・使用者本人に対して情報提供、薬学的見地に基づく指導を行わなければならない。

・販売情報を2年間保存しなくてはならない。

・ネット販売不可

まとめ

医薬品の区分をただ丸暗記することは大変ですよね?

各々の区分ががどのような経緯で区別されてきたか分かれば理解が深まります。

登録販売者の方が働く店舗にも要指導医薬品や第1類医薬品を取り扱われている場合があります。

直接販売することはありませんが販売に関するルールに関しては十分に理解しておかなければなりません。

インターネットを始めとするIT技術の進化によって今後もルール改定が予想されるので最新の情報に注力したいですね。

コメント